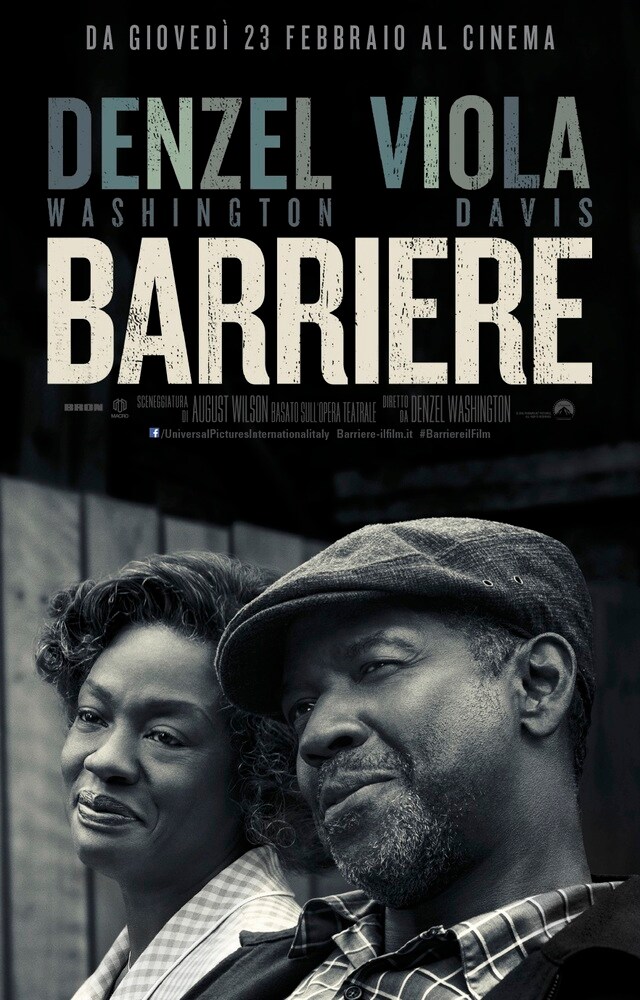

BARRIERE

Tratto dall'opera teatrale del drammaturgo August Wilson, kammerspiel sui generis che fotografa il periodo precedente alle lotte per i diritti civili, Barriere è un'opera in cui il Denzel Washington regista si fa da parte, facendo parlare la storia e gli interpreti, lasciando respirare un dramma che comunque, nella confezione, resta assolutamente cinematografico.

Recinzioni (in)visibili

Nella Pittsburgh degli anni ‘50, l’afroamericano Troy Maxson vive con sua moglie Rose e suo figlio adolescente Cory, lavorando come addetto alla nettezza urbana insieme al suo migliore amico, Jim Bono. Il fratello maggiore di Troy, Gabe, ha riportato una grave ferita durante la Seconda Guerra Mondiale, che ne ha minato le facoltà mentali; lo stesso riceve attualmente un sussidio dal governo e vive nello stesso quartiere della coppia, ma deve subire spesso le angherie dei ragazzi della zona. Lo stesso Troy ha un passato burrascoso, avendo sperimentato il carcere dopo aver ucciso un uomo durante una rapina; in seguito, ha tentato di affermarsi come giocatore di baseball, ma il colore della sua pelle gli ha precluso ogni possibilità di affermazione. Ora, dopo l’incontro e il matrimonio con Rose (già madre di un figlio, Lyons, avuto da una precedente relazione) l’inquietudine di Troy sembra essersi placata: ma le continue tensioni familiari, insieme alla rivelazione di una relazione extraconiugale, faranno presto precipitare la situazione.

Già in lista per i prossimi Academy Awards, per i quali si è aggiudicato quattro candidature, questo Barriere, terzo film da regista di Denzel Washington, ha una genesi lunga e travagliata. Il progetto, infatti, nasce nella mente del drammaturgo August Wilson poco dopo il debutto della sua opera teatrale Fences, andata in scena per la prima volta nel 1983 e considerata tra i più importanti testi del teatro afroamericano. L’opera, sesto tassello del cosiddetto “ciclo di Pittsburgh” concepito dall’autore, si aggiudicò il premio Pulitzer per la drammaturgia, ma non fu immediatamente portata sullo schermo a causa della condizione, posta dallo stesso Wilson, che a dirigere il film fosse un afroamericano.

Ora, dopo la morte del drammaturgo avvenuta nel 2005, ma con una sceneggiatura, da questi scritta, praticamente già pronta (nonostante alcune modifiche minori, introdotte dal non accreditato Tony Kushner), il dramma di Wilson si è finalmente trasformato in questo Barriere, seguendo nella sostanza i dettami del suo autore. Una vicenda con cui Denzel Washington era già potuto entrare in contatto nel 2010, quando aveva interpretato sul palcoscenico (insieme alla stessa co-protagonista Viola Davis) il revival dell’opera, per il quale i due si erano aggiudicati due Tony Award (per i migliori attore e attrice protagonisti).

Filologia e cinema

Quello che ne è risultato è un’opera che probabilmente avrebbe incontrato, senza grosse remore, il favore di Wilson, vista la fedeltà filologica alla sostanza e allo spirito del testo originale: nel film di Washington si respira tutto il clima, la tensione e l’incertezza (sospesa tra aspirazioni e brutale disillusione) che caratterizzava la vita degli afroamericani nel periodo immediatamente precedente alle lotte per i diritti civili. Lo sfondo è quello di una Pittsburgh che, seguendo i dettami di quello che rimane – anche sullo schermo – una sorta di dramma da camera, resta quasi sempre fuori campo; una città che non cessa comunque di far sentire la sua influenza sui personaggi, e sulla costruzione di quei recinti (fisici e metaforici) che questi hanno edificato a separarli.

Se è vero che la derivazione teatrale di Barriere (resa discutibile, e non del tutto fedele, del titolo originale) è piuttosto evidente, è pur vero che il film di Denzel Washington risulta cinematografico nel ritmo, nelle modalità di recitazione degli attori, in una regia essenziale ma comunque assolutamente rigorosa. Il dramma di August Wilson, nelle mani dell’attore/regista americano, diviene un kammerspiel sui generis, in cui l’influenza del contesto sociale si fa sentire come claustrofobia dei sentimenti, in cui i personaggi disegnano linee di tensione articolate sui dialoghi, ma ancor più sulla pesante consistenza del non detto. Così, la metafora dei recinti diviene trasparente e intellegibile, nel doppio senso di protezione (della vita, degli affetti, del mondo che si è costruito) e di gabbia autoimposta, disperatamente abbarbicata al presente e timorosa (nel caso del protagonista, mirabilmente interpretato dallo stesso regista) tanto di un passato con cui non si sono ancora fatti i conti fino in fondo, quanto di un futuro all’insegna dell’incertezza.

Un consapevole passo indietro

Un dramma, quello diretto da Denzel Washington, in cui l’essenzialità della messa in scena esalta la sostanza, dando la possibilità agli interpreti (in primis gli stessi Washington e Davis) di rifulgere al di là dell’ottima scrittura dei rispettivi personaggi. Ci riesce mantenendo, inoltre, un notevole equilibrio tra portato melodrammatico e necessità di rimanere agganciati a una realtà (e a un contesto storico) in cui il sogno (quello che si preciserà, in modo problematico, nel decennio successivo) non giungeva che come eco, soffocata e non per tutti direttamente interpretabile.

Si può forse obiettare, riguardo alle scelte estetiche del film di Denzel Washington, su un’essenzialità di regia che (ma è una scelta assolutamente voluta) diviene passo indietro del regista, trasparenza della messa in scena, fiducia totale nei confronti degli interpreti e della forza dello script. Chi cercasse, in un film come questo, un’autorialità “forte”, un’evidenza incontestabile della mano registica, una capacità di trascendere il racconto con la sola forza del proprio sguardo, rimarrebbe inevitabilmente deluso. Washington, nella sua “metà” che risiede dietro la macchina da presa, sceglie volutamente di farsi da parte: ed è interessante, proprio a questo proposito, confrontare quest’opera con un’altra uscita (quasi) nello stesso periodo, anch’essa di derivazione teatrale e con al centro temi familiari: se in Barriere la regia è discreta e trasparente, in È solo la fine del mondo di Xavier Dolan è iperrealistica e volutamente ridondante. Due scelte antitetiche, entrambe in grado di attirare (nella stessa misura) consensi e critiche.

Scheda

Titolo originale: Fences

Regia: Denzel Washington

Paese/anno: Stati Uniti, Canada / 2016

Durata: 139’

Genere: Drammatico

Cast: Viola Davis, Denzel Washington, Stephen McKinley Henderson, Jovan Adepo, Saniyya Sidney, Gregory Bromfield, Mykelti Williamson, Cara Clark, Carlos Gonzalez, Christopher Mele, Daniel James, DieselDonlow, Ellwood Davis, Hanibal Chancellor, Jason Silvis, Joe Fishel, John W. Iwanonkiw, Kristie Galloway, Lesley Boone, Liz Barentine, Mark Falvo, Russell Hornsby, Toussaint Raphael Abessolo, Tra’Waan Coles

Sceneggiatura: August Wilson

Fotografia: Charlotte Bruus Christensen

Montaggio: Hughes Winborne

Musiche: Marcelo Zarvos

Produttore: Scott Rudin, Tony Kushner, Todd Black, Jason Sack, Denzel Washington, Katia Washington

Casa di Produzione: Escape Artists, BRON Studios, MACRO, Paramount Pictures, Scott Rudin Productions

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 23/02/2017