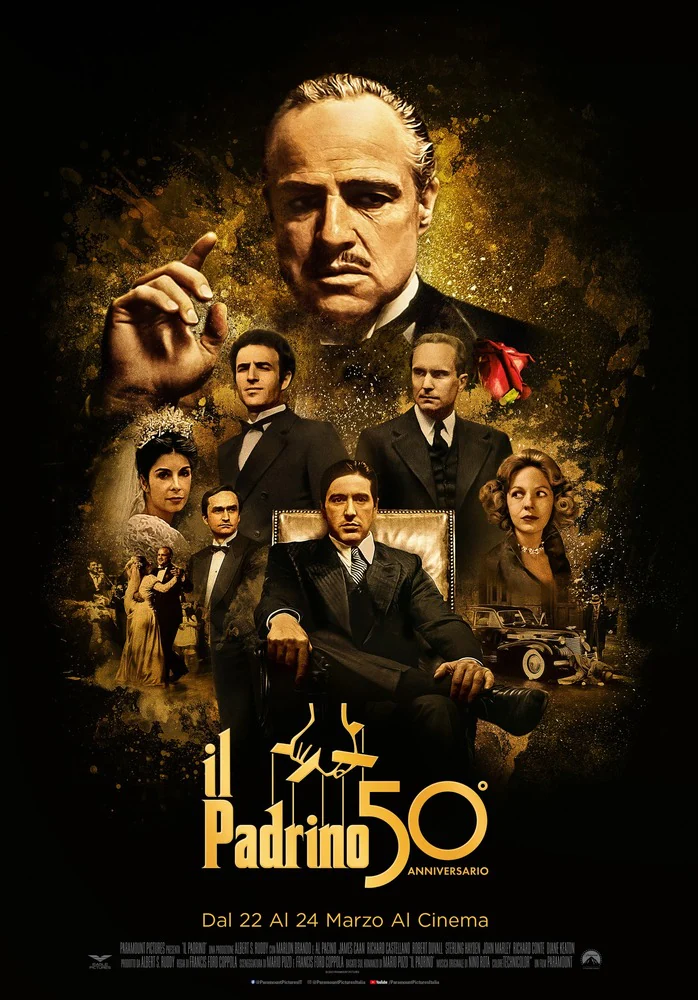

IL PADRINO RESTAURATO: MATERIA ASTRATTA DI UNA MEMORIA CONCRETA

È da poco uscita la nuova versione de Il Padrino (The Godfather, tratto dall’omonimo libro di Mario Puzo) di Francis Ford Coppola, prodotto di un tecnologico restauro digitale che mira alla riproduzione più fedele del colosso. Se un ritorno all’originale è forse impossibile e ogni pellicola tende al decadimento fisico e biologico, Il Padrino rappresenta un caso di emblematica “sopravvivenza”.

Introduzione

Per il 50° anniversario de Il Padrino, presentato la prima volta a New York il 15 marzo 1972, Paramount e l’American Zoetrope, la casa di produzione di Coppola, insieme al regista hanno prodotto un nuovo restauro del film, dopo una precedente edizione diretta da Robert Harris nel 2007. Quest’ultima è stata creata tramite fonti del film di qualità superiore e una tecnologia digitale aggiornata. Ma più di 4000 ore sono state trascorse a riparare macchie, strappi e altri difetti delle pellicole contenute in oltre 300 bobine, e oltre 1.000 ore sono state dedicate alla rigorosa correzione del colore, il tutto attraverso un impegno e cura maniacali, richiedendo il restauro, pure in digitale, una minuziosissima attenzione. Coppola, ora ottantaduenne, ha infatti supervisionato il lavoro per tre duri anni, ma ha asserito anche di non essersi mai stancato di esaminare accuratamente il film, nella sua intera trilogia. Se, come afferma Nicola Mazzanti (Tr., 2018), «La “teoria del restauro del film” […] è oggi in gran parte dimenticata, tanto che il restauro del film ha cessato di essere una disciplina ed è concepito come un mero processo tecnico», il caso de Il Padrino potrebbe farsi rappresentante del contrario, aprendo questioni – che qui solo accenneremo -, le quali (come quelle pensate e praticate dalla scuola bolognese) si localizzano a metà tra le “scienze dure” e le discipline umanistiche: ma su queste ultime concentreremo il nostro sguardo.

Tra memoria analogica e materia digitale: un restauro paradossale?

Secondo Cesare Brandi (1963) «lo speciale prodotto dell’attività umana a cui si dà il nome di opera d’arte, lo è per il fatto di un singolare riconoscimento che avviene nella coscienza» e Il Padrino, pietra miliare, ha segnato quella collettiva, nazionale e internazionale. Infatti «il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetico-storica, in vista della sua trasmissione al futuro», la sua «attualizzazione»: Coppola con questo lavoro l’ha cercata in senso letterale. Ma è davvero possibile? In che modo? Anche se qui parliamo di un regista e di un archivio che trasborda in quello di – mastodontica – casa di produzione, come afferma Rossella Catanese: «Vi sono archivisti cinematografici che considerano la pellicola come artefatto artistico e credono che la digitalizzazione di un film sia accettabile solo se in grado di garantire che nulla dell’originale venga perso nel processo di “traduzione”; è invece possibile che altri archivisti vedano nel mezzo digitale, anche a bassa risoluzione, un’opportunità per una maggiore diffusione». Nel caso particolare di un colossal, ancora vivente, come Il Padrino, si sarebbe optato per una soluzione sì proporzionata a una grande diffusione, ma già presente e resistente, dunque alla portata del suo successo mondiale. Al contempo si sarebbero utilizzati i più innovativi strumenti, al fine un’ottimale resa visuale, in 4k/Ultra HD (4096/3.840 pixel, x 2.160): ma l’intento dichiarato di Coppola sarebbe stato quello, quasi paradossale, di far «sembrare» Il Padrino «come alla proiezione originale […], quando aveva solo due settimane, non 20 o 50 anni». Tale assunto di partenza lascia emergere quella che parrebbe una contraddizione di base, finché non ripartiamo dal presupposto che parlare di “film” significhi parlare di materia sì, ma anche di memoria. Dopotutto «Il cinema si basa sulla riproduzione. Ma il concetto di “riproduzione” deve essere ulteriormente affinato quando si passa da una definizione generica, atemporale e astratta di riproduzione a una che prende in considerazione le opere cinematografiche nella loro storicità materiale, cioè come entità storiche concrete» (Mazzanti, 2018). Se ci spostiamo su questo livello, potremmo dire che Il Padrino ne incarni una per antonomasia. Infatti, rappresentando in modo particolarmente forte la complementarietà tra gli aspetti materiale e immateriale, potrebbe svelare il presunto paradosso solo apparente. Cerchiamo di capire come e perché.

Tra copia e originale: film come impronta

Non si può negare che, come fa notare Mazzanti, sotto uno sguardo «più attento, l’analisi del processo di riproduzione mostra che copie prodotte in un tempo e luogo diversi o utilizzando tecnologie diverse non possiedono le stesse caratteristiche e qualità mostrate dall’opera al momento della sua creazione ed esperienza originaria»: basti pensare agli effetti cromatici di colorazione e tonificazione su film molto più antichi, e a quanto sia difficile riprodurli, per averne un esempio concreto. Ma pensiamo anche all’approccio del regista ai tempi della sua creazione, per aver misura di come l’attimo che produca un’opera non possa invero mai ripetersi tale e quale nel tempo, insieme ad essa. Ad esempio, riflettendo su Il Padrino, Coppola riporta una serie di emozioni e ricordi contrastanti, tra il dolore della sua pesante produzione e l’orgoglio per il travolgente successo, emozioni irripetibili, che non sono ormai più quelle attuali, a differenza dei profetici scenari del film. Simone Venturini fa notare che «Negli anni dell’accumulo delle memorie e dell’accesso diffuso alle informazioni, in cui il cinema celebra il proprio trapasso e si interroga sull’identità e sulle forme della transizione, quel che brucia non è solo, ancora, la materia (nel nostro caso i film, i documenti, gli uomini che li producono): con essa si può distruggere anche la memoria della materia (intesa come oggetto storico ma anche come storiografia), sopraffatta dai processi di industrializzazione e delocalizzazione della memoria stessa e dalla scissione tra oggetto ed esperienza, tendenze che erodono inesorabilmente la possibilità che il passato possa essere ricostruito grazie alle tracce e alle sopravvivenze che lo rendono tangibile e agente nel presente» (G. Bursi, S. Venturini, 2011). In tal senso Il Padrino rappresenta un caso peculiare di sopravvivenza (G. Didi-Huberman, 2002): non solo in quanto “memoria” le cui tracce sono ancora esistenti come pellicole (pur deteriorate dai loro inevitabili danni fisici e biologici), ma soprattutto perché è un film ancora “tangibile e agente nel presente” in un senso più allargato, psichico, le cui cui tracce superano la materia che le ha prodotte. Astratte e concrete allo stesso tempo, esse sono infatti rimaste vive oltre i frame, come “immagini interne” (E. Garroni, 2005), interiori, di una cultura intera, sue impronte, potremmo dire. Secondo Georges Didi-Huberman (Tr. 2008): «Si usa il verbo imprimere per dire che si ottiene una forma da pressione su o in qualcosa. […] L’impronta (empreinte) presuppone un supporto o substrato, un gesto che lo raggiunge (in genere un gesto di pressione, almeno un contatto) e un risultato meccanico che è un marchio in cavo o in rilievo». In tal senso, anche la pellicola lo è, precisamente detta “impronta luminosa”. Oggi fotografia e immagini cinematografiche sono quasi interamente digitali, ma nascendo come analogiche, prima ancora di essere riproduttive appartengono all’ordine dell’impronta: in tal caso sarebbe la luce ad imprimersi sul supporto, attraverso la sua fotosensibile emulsione ai sali d’argento. Ma c’è anche chi amplia il territorio dell’impronta oltre il suo substrato, al territorio più generico dell’immagine, in cui il referente dell’impronta viene inciso, e senza la quale quindi non sussisterebbe. Il rapporto tra l’immagine e il suo referente sarebbe una configurazione che può essere mantenuta all’interno di quadri tecnici rinnovati. L’impronta infatti ha questo potere di obbligare il pensiero ad andare verso una riflessione non binaria, a superare le dicotomie (S. Mathelin, 2012): in tal caso quella tra analogico e digitale, originale e copia, oltre che materiale e immateriale. L’impronta ci permette infatti di fare un ulteriore passaggio, essendo considerata “immagine dialettica”, scrive Didi-Huberman, che ci parla sia della presenza che dell’assenza del referente. Ad esempio, le passate emozioni di Coppola potrebbero essere lette, attualmente, in quanto cosiddette “impronte psichiche”, rilasciate dall’esperienza della regia nella sua memoria. È in senso similare che vorremmo intendere e indagare il valore di questo restauro: conseguenza della sopravvivenza di un film, alla sua base, che più che come mera materia è considerabile in quanto impronta, diremmo, socio-culturale, un’entità storica concreta, per l’appunto, e al contempo astratta.

Restauro come “proiezione” di un’epoca

A differenza di altre opere oggetto di restauro o, ancor meglio, ricerca critica e scavo archeologico (come avviene ad esempio per i cosiddetti Lost and Found Films) nel caso de Il Padrino, oltre a disporre ancora delle pellicole originali, assistiamo a come restaurare possa significare, più che “un mero processo tecnico” o, come spesso viene immaginato, un intervento relegato a un’élite chiusa tra bui archivi e decisioni accademiche, piuttosto il punto di arrivo di una sorta di richiesta, durevole negli anni, implicita, collettiva, proveniente da una società, e più precisamente dal gradimento e peso che ha assegnato a un’opera. Un restauro può quindi essere il riflesso materiale di una risonanza, culturale e popolare, “storica” nel senso più vivo, di un film, nella sua epoca e oltre la stessa, figlio di un’impronta socio-culturale: non a caso si è deciso di festeggiarne i “50 anni”, come fosse un’entità vivente. Potremmo dire allora che con Il Padrino sia stato un film a inseguire il tempo, più che il tempo a decadere sulla sua pellicola. In tal senso, anche se qualsiasi proiezione non sarà mai quella originale (ma sempre una riproduzione), potremmo riconcepire questo restauro come sua “proiezione” non solo in senso digitale, ma anche psichico, di un’entità storica concreta, l’effetto visibile derivante dalla forza con cui si è impressa nella memoria di una società. Questo tipo di memoria, prodotta dall’oggetto materiale film, sembrerebbe cioè essersi fissata in quella collettiva, nazionale e internazionale, in maniera più salda che sulle pellicole stesse, seppur a partire da esse. Infatti, “Cinema e cultura visuale elaborano una concezione di memoria come «forma di energia sociale costantemente attivata, discussa e rielaborata sullo sfondo immanente di narrazioni, di teorie, di discorsi pubblici, di dispositivi commemorativi e di oggetti culturali» (corsivo nel testo)” (Catanese, 2015; A. Minuz, 2010).

Se Il Padrino è un film “cult”, infatti, lo è nel senso “storico” più concreto, insediatosi fisicamente nella nostra cultura fino a (con)fondersi con la realtà: tutt’oggi può capitare di incontrare la sua colonna sonora, in versione remixata, nei locali, ma anche caricature dei suoi personaggi, ad esempio nei cartoni animati. Osserva sempre la Catanese: «Il cinema nasce anche come “strumento” al servizio della memoria e della costruzione delle varie identità nazionali». Tant’è che questo senso di identità, nel caso de Il Padrino, è divenuta un’arma a doppio taglio: da una parte ha ricoperto e ricopre tutt’ora il suddetto ruolo e in modo particolare, laddove l’identità del Paese di produzione dell’opera non coincide con quello d’origine – di parte – del suo contenuto, l’Italia. Dall’altra, involontariamente, ai suoi tempi rispose anche al bisogno dell’organizzazione criminale stessa di avere un mondo iconico in cui rispecchiarsi (come in seguito, del resto, molti altri film). Ma la sua iconografia ha effettivamente ingurgitato tutta la realtà, come un vero e proprio nuovo linguaggio, agente non solo nell’universo cinematografico (contribuendo alla New Hollywood e resuscitando il Gangster-movie), ma anche in quello di reale provenienza, ad esempio arrivando ad alterare le implicanze di espressioni preesistenti. Come leggiamo sull’Huffpost: «A quasi 50 anni dal film premio Oscar […] la decisione di eliminare la figura spirituale del padrino (o della madrina) arrivata dalla Sicilia ha suscitato la curiosità del New York Times tanto da dedicarle un lungo reportage. Mentre in Italia è quasi passata inosservata. Fin dal titolo “Nella terra del padrino vengono banditi i padrini”, emerge come la saga di Coppola sia ormai salda nell’immaginario collettivo americano fino a identificarla con la Sicilia stessa». Ecco l’altra faccia della medaglia di una memoria così concreta e resistente al tempo e allo spazio: la con(-)fusione con la stessa realtà, il fare di tutta l’erba una pellicola. Il Padrino è uno di quei film che ci dà prova di quanto più che essere il cinema a riprodurre o essere prodotto dalla realtà, talvolta, possa essere esso stesso a produrla, così come il suo restauro.

La prima scena: tra immagini e immaginario, opera e caso

Dopotutto Premiere Magazine ha eletto Vito Corleone il: «più grande personaggio nella storia del cinema» segnando il ritratto di una generazione nuova non solo a livello cinematografico. Lo si evince anche dalle parole, immerse nel nero, di Amerigo Bonasera, con cui si apre il film: «Io credo nell’America. L’America fece la mia fortuna, e io crescevo mia figlia come un’americana», riferendosi a un’“integrazione” nel sistema straniero che, forse, non è mai realmente avvenuta, ad esempio se consideriamo quanto il discorso dell’uomo vada in parallelo a una cultura maschilista e patriarcale (in fondo, contenuta dalla radice stessa del titolo). Ma riflette anche che il rapporto tra dimensione legale e illegale vada ad assottigliarsi sempre di più, cambiando la forma della sua violenza, tanto che Bonasera, deluso dalla giustizia, si rivolgerà a lui per averne. Ma questa giustizia per Il Padrino può equivalere solo a un atto di sottomissione, non a caso l’uomo è avvolto da una nube scura, inquadrato come in un angolo cieco. Sul New York Times Coppola afferma: «Abbiamo avuto un primo incontro tra me, Gordy Willis, Dean Tavoularis [lo scenografo] e Anna Hill Johnstone [la costumista] su quale sarebbe stato lo stile. Abbiamo parlato dell’uso del buio e della luce. [Nelle prime scene] L’ufficio di Don Corleone sarebbe davvero buio, rispetto alla fotografia del matrimonio quasi sovraesposta e luminosa di una rivista. È stato deliberato. Lo so, e qualsiasi persona davvero attenta sa, cosa è importante nell’inquadratura».

Per quanto il film, in ogni suo elemento, sia attentamente deliberato, alcune scene non avrebbero avuto lo stesso effetto se alla loro programmazione non si fosse aggiunto il tocco del caso. Ammette Coppola: «[…] come regista, non sapevo davvero come fare Il Padrino“, ha detto. “Ho imparato a realizzare Il Padrino realizzandolo». Sempre nell’apertura c’è un esempio clou di questa affermazione: Vito Corleone che accarezza il gatto sulle proprie gambe, una delle immagini e dei gesti più memorabili del film, ma non previsti dal copione. Un gatto si aggirava infatti sul set, e Coppola decide di sfruttarlo proponendo a Brando di improvvisare, mantenendo le battute previste, tenendolo in braccio. Se, come il buio e la luce, ogni gesto nel film è scrupolosamente studiato, a maggior ragione quelli aggiunti ne smorzano la solennità, conferendo al personaggio maggior naturalezza. Se quel gatto non fosse mai entrato sul set la scena, insomma, forse non sarebbe stata la stessa, rafforzata dal contrasto tra ciò che Corleone dice e ciò che fa, tra l’asperità degli argomenti e la dolcezza delle carezze, che accentuano il conflitto interno al frammento. Ma un conflitto sarebbe stato anche interno allo stesso regista: «Il Padrino è stata un’esperienza molto dura per me. Ero giovane. Sono stato spinto in giro e mi sono spinto indietro. Ci sono stati molti bluff che ho fatto. Ero solo contento di essere sopravvissuto all’esperienza de Il Padrino e non volevo più averci a che fare. Non volevo nemmeno dirigere Il Padrino II». Se Coppola è stato percepito come un illuminato, leggendario, precursore, queste parole lasciano trapelare una goffaggine e insicurezza più umane, probabilmente già colme di un’esperienza coinvolgente come la prima, dal cui successo anche la Paramount, che per la prima volta portava una rappresentazione esterna al proprio entourage, fu inaspettatamente travolta. Ma anche Andrea Kalas, Vicepresidente Senior della Paramount Archives, ammette: «Ci siamo sentiti privilegiati nel restaurare questi film e un po’ in soggezione ogni giorno che ci abbiamo lavorato».

Una pellicola resistente

Eppure, come notava Mazzanti, un film restaurato non è mai proprio quel film, ma al di là delle nostre peregrinazioni metaforiche resterà, oggettivamente, una copia. Al contempo, è quel film. Ma non sarà mai più quella prima proiezione. Una “prima” proiezione perde la sua “originalità”, invero, già alla seconda. O in altre sale. O in una lingua diversa. Spesso non è più prima né originale già nell’anno della propria uscita: la pellicola non è mai una, è più spesso una copia, seppur, in altre accezioni come quella più astratta a cui si riferiva Coppola, “proiezione originale”. Insomma, un pasticcio. «Qual è la relazione tra un film come opera e un film come oggetto fisico? O, in altre parole, tra un film e la sua materialità? Un film oggi è ancora un film anche senza la pellicola? Queste e altre questioni […] non sono nuove, ma nell’attuale periodo di transizione in cui si dice che il cinema sia “dematerializzato”, tornano al centro della discussione teorica» e Il Padrino, come “impronta luminosa” ma, soprattutto, socio-culturale, ci dà modo di rifletterci andando oltre la dicotomia tra memoria e materia perché, se da una parte la sua pellicola originale (almeno per il pubblico) si è “dematerializzata” nel digitale, dall’altra si è dimostrata “resistente”, in un altro senso e contesto, come film rimasto impresso nella memoria al di là della resistenza del suo supporto. In tal senso, potremmo quindi considerare questo restauro, questa “attualizzazione”, più che come tentativo di riproduzione, piuttosto di rinnovamento, del film, ma inteso in quanto impronta socio-culturale. Nuove impronte luminose, digitali, incorporee, di altre che hanno già fatto il loro corso nell’inconscio collettivo, sono messe al suo servizio e rese meglio visibili tramite il restauro. Una memoria umana si è trasferita in una memoria digitale. Questo è forse, in definitiva, tale restauro. A questo punto, fermo restando che c’è chi sostiene che le antiche pellicole restino tutt’oggi il supporto di conservazione più stabile per un film, questo caso di restauro, più che rappresentare un fenomeno rilevante da un punto di vista teorico o archivistico, ci appare tale nella sua pregnanza socio-culturale: “impronta” stabile oltre la smaterializzazione del suo supporto, film, pur essendo quest’ultimo proveniente da una storia di “lacune” appartenenti, più che alla sua materia, alla memoria di un Paese, tradottasi in un’“immagine italiana” che, forse, nuove immagini potranno evolvere fino a far sbiadire.

Conclusioni e ipotesi

Ma questa edizione de Il Padrino, come opera restaurata, ci ricorda anche che esiste un “angolo cieco” (S. Venturini, 2019) di tutt’altro tipo, all’interno della nostra cultura, il quale non tocca più il livello della storia del film, bensì riguarda la pratica di restauro stessa. Abbiamo visto infatti che: «Gli studi che in passato sono stati etichettati sotto la cosiddetta “teoria del restauro cinematografico” (Canosa, 1992, 2001; Mazzanti, 2001; Farinelli, Mazzanti, 1994, 2001) sono scivolati progressivamente ai margini e rimasti sostanzialmente privi di una ripresa che non fosse strettamente funzionale alle pratiche d’archivio. Da un lato, sono stati sussunti dall’archival turn […]; dall’altro sono rimasti privi di protezione disciplinare o, al più, annoverati come specializzazione tecnica (Mazzanti, 2018). […] Ciò a differenza delle pratiche media-archeologiche o di più luoghi cinetecari e museali internazionali». Ma allora è questa forse un’occasione per ricordare che un altro tipo di “impronta” italiana, meno oscura e più brillante, potrebbe aver inciso sulla cultura americana e, come un seme portato dal vento, aver avuto un ruolo indirettamente determinante, di conseguenza, anche nell’imponente impresa di questa digitalizzazione: «La scuola bolognese (nata al crocevia tra università, archivi, laboratori, luoghi esibitivi) è stata tra le primissime esperienze a pensare e praticare la transizione verso l’elettronico e il digitale; a innescare un superamento del dualismo tra cultura (umanistica) e tecnica (scientifica) in università, laboratori e archivi; a immaginare un avvicinamento sostanziale tra scienze umane e scienze “dure” (tra estetica, filologia, teoria dell’arte, storia del cinema e dei media da un lato e ottica, chimica, elettronica, teoria dell’informazione e modelli matematici e in- formatici dall’altro); ad avviare una riflessione teoretica e sperimentale sullo statuto e ruolo delle forme materiali mediatrici della nostra ricerca e sulle relazioni tra archivio, temporalità storica e presente”» (S. Venturini, in J. Parikka, 2019).